철도 역사 블로그

블로그

전체 13개의 글 (현재 1 페이지 / 3 페이지)

| 13 | 건설(13) | 2022.07.04 |

| 12 | 건설(12) | 2022.06.27 |

| 11 | 건설(11) | 2022.06.20 |

| 10 | 건설(10) | 2022.06.13 |

| 9 | 건설(9) | 2022.05.30 |

| 국유철도의 건설 | |

| 건설(13) | 2022.07.04 |

|

건설(13) 제2절 건설선 공사 상황 대삼선 건설 건설계획 : 본선은 제76회 의회(1940년 12월)에서 공사비 총액 1,185만 엔의 동의를 얻은 진삼선 삼천포~진주 간(31km) 선로와 제81회 의회(1942년 12월)에서 공사비 총액 9,479만 엔의 동의를 얻은 대전~진주 구간 선로를 합병한 대전~삼천포 간의 연장 212km의 선로이다. 대삼선은 경상남도 삼천포항을 기점으로 북진하여 사천을 거쳐서 경전남부선 개양에 이르고, 진주에서 경남강을 따라 북상하여 청산, 함양을 거쳐서 경상남도와 전라북도의 경계에 위치한 민령의 큰 고개를 관통한다. 이후 장계를 나와 진안을 거쳐 다시 북상한 다음, 충청남도 금산을 거쳐서 경부선 대전에 이르는 선로이다. 남한 중부 산악 지대를 종주하고 삼천포항의 개량과 맞물려 새롭게 남한 연락로를 형성할 뿐만 아니라 경부선과 병행하여 한반도의 중요한 수송 간선을 이루는 중요한 선로이기도 하다. 대삼선의 건설은 중일전쟁 이후 급증하는 화물 여객 수송을 완화하고, 기설선과 환상선을 이루어 남한지방의 운수 교통을 원활하게 함으로써 연선의 목재·납·형석 등의 개발 및 각종 산업의 발전에 이바지할 것으로 예상되었다. 당초에는 경부선 금천에서 거창, 함양, 진주를 거쳐서 삼천포에 이르는 172km 길이의 금삼선 건설 계획도 세웠으나, 당시의 정세를 감안하여 비교, 검토한 결과 대삼선으로 결정하였다. 조사 측량 : 본선의 대략적인 조사는 1925년까지 끝마치고 이후 지속적으로 예측을 실시하였으며, 실측은 1941년도 이후 삼천포~개양 구간 및 진주~대전 구간의 일부에서 실시하였다. 진주 이남은 지세가 평탄하였으나, 진주 이북은 첩첩산중으로 가로막혀 있어 작업에 상당한 어려움을 겪었다. 공사개요 : 본선의 공사 착수 구간은 삼천포~개양 구간과 대전~진주 구간의 중앙부에 있는 장대터널 부근 지역이다. 삼천포~개양 간 21.9km는 경성건설사무소 소관으로, 이를 2개 공구로 나누었으며, 삼천포와 사천에 2곳의 공사구를 설치하여 1941년 9월 노반공사에 착수하였다. 이 지역은 논밭이 많으며 기복이 적은 평탄한 구릉지대로 공사가 비교적 용이하였으나, 불안한 정세로 인하여 노무와 자재 조달이 어려운 시기였기 때문에 1943년 말까지 공사를 준공하고, 곧바로 궤도 부설공사 준비에 착수하였다. 그러나 궤도 자재 조달이 점차 어려워지면서 궤도공사에 착수하지 못한 채 종전을 맞이하였다. 진주~대전 간 약 190km 구간의 중앙부는 경상남도와 전라북도의 경계에 있는데, 이곳에 해발 약 1,000m인 민령의 높은 고개를 관통하는 민령터널 공사를 시작하였다. 터널은 5,000m 길이의 조선 최대 장대터널로, 터널 완공이 본선의 개통 시기를 좌우하기 때문에 고개의 남쪽 기슭의 금당과 북쪽 기슭의 오동을 연결하는 8.2km 구간의 노반공사를 먼저 시작하였다. 1943년 8월 15일에 공사를 시작하고, 1946년 11월 15일을 준공예정일로 잡고 공사비 800만 엔에 하청공사 계약을 체결하였다. 공사를 착수한 지 얼마 지나지 않아 건설규정이 개정되면서 이에 따른 선로 기울기 및 곡선 완화, 향후 복선계획 등을 고려한 터널 중심선 이동 및 기타 사유로 인하여 자재 반입 통로의 신설, 작업 갱과 사갱 굴삭 등의 준비 작업에 상당한 시일이 소비되었다. 이로 인하여 터널은 1943년 11월 하순에 이르러서야 대전 측 갱구에서부터 저설 도갱 굴삭을 시작하였다. 태평양전쟁이 점차 치열해지면서 공사용 자재 중에서도 특히 배급을 제한하던 목재, 중공강 등의 조달난과 수송용 트럭의 연료(목탄) 공급 부족 등 각종 악조건을 극복하고 전 종업원이 공사에 매진하였으나, 결전비상조치법에 따라 마침내 1944년 9월 10일 전 공사가 중지되었다. 이에 공사 중지에 따른 보안 대책을 강구하고 같은 해 10월 31일자로 하청공사 계약을 해제하였다. 공사 중지 당시 터널공사의 진척 상황은 도갱 굴삭(대전 측 갱구, 진주 측 작업갱 및 사경 분을 포함) 716m, 기타 절확(切擴) 구간이 다소 있었으나, 공사 중지 후 현장 보안을 위하여 대전 측 갱구 부근 93m 구간을 되메우기 하였다. 하청 공사비는 계측에 따른 설계 변경으로 인하여 1,042만 엔으로 증가하였으나, 공사 달성률은 토공 관련 약 41%, 터널 관련 약 8%로 전체적으로는 불과 13%에 그쳤다. 이 공사는 경성건설사무소 소관으로, 현장 기관으로 장계공사구가 개설되었으며, 1943년 9월부터는 삼천포공사구와 함께 진주건설사무소 소관이 되었다. 공사 하청 계약 해제 후의 잔무 정리를 끝마치고, 이듬해인 1945년 1월 6일 장계공사구를 폐쇄하였다. 청라선 건설 건설계획 : 본선은 제79회 의회(1941년 12월)에서 공사비 총액 4,619만 엔의 동의를 얻어 건설되었으며, 함경북도 청진항에서 시작하여 해안선을 따라 동북쪽으로 나아가 부거·방진을 거쳐서 나진항에 도달하는 87km의 선로이다. 북선선과 이어져 북선 3항인 청진, 나진, 웅기를 연결하는 가장 빠른 경로로 북선지역의 수송력을 크게 증가시키는 동시에 연선 일대에 매장되어 있는 지하자원과 풍부한 수산물의 개발 및 수송을 더욱 원활히 하는 국방상의 중요한 선로이다. 연선 개황 : 본선은 대략적인 예측선을 따라서 실측을 추진하였다. 기점인 청진에서 한동안 청회선을 따라서 북상하여 청암 부근에서 동북쪽으로 향하다가 해안가 산맥을 따라 나진에 도달하였는데, 큰 하천이 거의 없는데다 주요 교량인 연진천·낙산천의 교량 또한 길이가 100m~120m에 불과하였다. 그러나 크고 작은 터널이 10곳이나 있었으며, 취중~청암(연장 4,510m), 망양(2,400m), 복호덕(1,100m), 낙산(800m) 등의 장대터널을 관통한 후 나진(만주철도가 건설한 웅라선의 종점)에 이르러서는 웅라선을 거쳐 당국이 건설한 도문선으로 이어졌다. 연선의 지질은 대체적으로 석회암층이 많았으며, 특히 청암 부근에는 양질의 석회암이 매장되어 있었다. 공사 개요 : 공사는 당초 경성건설사무소 소관이었으며, 청암공사구를 설치하고 1942년 6월 장대터널인 청암터널 굴삭에 착수하였다. 그러나 같은 해 8월 1일에 개설한 청진건설사무소의 관할로 이관된 후, 순차적으로 공사를 진행하여 1943년 5월경까지 전 구간(10개 공구)의 노반공사에 착수하였다. 터널을 제외한 대부분의 공사는 비교적 용이한 편이었으나, 연선의 인구가 희박하여 노무자 모집과 시국·공사용 자재 조달이 쉽지 않았다. 특히 교량의 T자형 철근 콘크리트용 봉강, 터널 지보공용 통나무, 거푸집, 중공강철못 등은 모두 할당제였기 때문에 특히 조달에 큰 어려움을 겪었다. 이러한 가운데 열심히 공사에 매진하였으나 1943년 5월 말에 급작스러운 결전비상조치요강으로 인하여 청진~청암 간 약 12km 구간을 제외한 청암 이후의 노반공사가 모두 중지되었다. 장대터널은 아직 도갱 관통에 이르지 못하였고, 토목공사는 제1공구 청진~청암 간의 노반 형태가 거의 정비된 정도에 불과하였다. 그 밖의 다른 공사 모두 대부분 진행 중인 상태였기 때문에 공사 중지 당시의 달성률은 전 구간을 통틀어 약 30%였다. 참고로 전 공구의 공사 하청 계약액은 약 2,550만 엔(국 지급 재료비 미포함)이었다. 또한 공사 중지로 인하여 공사 하청업자에 대한 보상금 지불의 경우 공사용 가설물의 상각 및 현장 반입 자재의 사용 수량과 그 반출비 사정 등에 상당한 시간을 요하였으나 상세하게 조사서를 작성하여, 미군이 조선은행을 압수하기 직전까지 당시 금액으로 240만 엔을 모두 지불하였다. (참고로 이틀 뒤인 1945년 9월 6일에 조선은행권의 무효가 공포되었다) 노반공사 준공이 가까워진 청진~청암 간은 군의 지령에 따라 청암터널의 절확 지점을 군수품 저장에 이용하였고, 청암터널 부근의 석회암을 청진제철소의 제철 원료로서 반출하기 위하여 매서운 추위 속에서도 이 구간 11.1km의 궤도 부설 돌관공사를 청진보선구에서 실시한 후, 간이시설을 갖춰 간신히 1945년 3월 화차 수송 임시영업을 개시하였다. 1945년 8월 1일에는 청진건설사무소가 폐지되고 함흥건설사무소 청진출장소가 설치되었다. 북청철산선 건설 건설계획 : 본선은 함경선 지선 북청선의 종점인 북청역을 기점으로 북청 남대천을 따라 북진하다 삼지 부근에서 우측으로 꺾어서 철산에 도달하는 연장 42.3km의 선로로, 전시 상황 속에서 긴급한 철광 증산 요청에 대응하는 동시에 연선 일대의 주요자원 개발을 목적으로 제84회 의회(1943년 12월)에서 공사비 2,036만 엔, 1945년도 내 준공 예정으로 동의를 얻었다. 공사개황 : 북청 철산은 연간 생산량이 100만 톤에 이르는 철산으로 전시 중에 긴급한 개발 요청에 따라 서둘러 실측을 끝마친 후, 이를 2개 공구로 나누고 건설업자 나카무라구미(中村組)에게 특명을 내려 1944년 3월부터 노반공사에 착수하였다. 현지 조달이 요구되는 공사용 잡품류는 함경남도 도청의 협력을 최대한 얻었으며, 주야로 관통공사를 실시한 결과 공사가 비교적 순조롭게 진행되어 예정대로 1945년 7월까지 궤도 부설을 끝마쳤다. 광석 운반도 가능하였으나 광산 측의 반출 계획이 예정보다 지연되면서 결국 광석을 운반해 보지도 못한 채 종전을 맞이하였다. 본선의 계획 및 조사는 경성건설사무소에서 실시하였으나 공사는 함흥건설사무소 소관이었으며, 1944년 4월 현지에 북청 및 삼지의 2개 공사구를 설치하여 시행하였다. 백두산 삼림철도 건설 당시의 긴박한 정세로 인하여 목재 수요가 급격히 증가하자 철도용 재료의 공급이 부족해지고 보선용 침목의 조달 또한 매우 어려워졌다. 이에 혜산선위연(혜산진역의 앞 역)에서 백두산 기슭의 신무성까지 압록강 상류를 따라서 93km의 협궤철도선을 긴급 부설하고 목재 및 기타 지하자원의 개발 증산에 힘썼다. 1944년 12월 제86회 의회에서 건설공사비 382만 엔의 동의를 얻은 후 눈이 녹기를 기다려 1945년 7월 함흥건설사무소 소관으로 조사 측량을 개시하였으나, 얼마 지나지 않아 종전이 되었다. 능의선 건설 본선은 경의선 능곡과 경원선 의정부를 연결하는 26.8km 길이의 선로로, 경원선 열차를 용산, 경성을 경유하지 않고 직접 경의선 수색조차장까지 오게 하는 단락선(短絡線)이다. 또한 경의선에서 남하하는 화물과 여객을 본선을 경유하여 경원선·경경선의 단락선(연촌~망우 구간)을 이용, 경경선을 지나 부산항 및 기타 항구까지 이어주는 경부선의 바이패스 노선으로서의 효과도 노렸다. 제84회 의회의 동의를 얻어서 긴급 개량비 지불 공사로 경성 건설사무소 소관 하에 1944년 2월 노반공사에 착수하였다. 공사는 전 구간을 4개 공구로 나누어 진행되었으며, 노반공사를 신속하게 진행하여 완공한 후 이어서 궤도공사에 착수하였는데, 궤도 자재의 신제품 조달이 불가능한 탓에 사철 철거품 등을 모아 사용하였다. 철도 당국 및 육군 공병대의 협력을 받아 의정부와 능곡의 끝에서부터 궤도 부설을 시작하고 밤낮으로 작업을 계속한 끝에 다행히 궤도 연결을 완료하였으나, 완료 직후 종전이 되어 개통되지는 못하였다. 임항선 건설 미평·신월리선 : 본선은여수선미평에서신월리에이르는4km 길이의 노선으로, 종점인 신월리 해안 일부에 사석공을 실시하고 잔교를 축조하기 위하여 제81회 의회(1942년 12월)의 동의를 얻은 후 공사비 총액 685만 엔을 들여 1943년 8월 공사에 착수하였다. 그러나 전쟁 상황이 시급해지면서 1945년 2월 잔교 공사가 약 50% 달성된 시점에서 공사를 중지하고, 200m 길이의 터널 2개를 포함한 노반공사도 완공을 코앞에 둔 상태에서 종전을 맞이하였다. 진해·니동선 : 본선은 해군의 요항인 진해에서부터 니동 군수공장이 있는 원포리까지를 연결하는 3km 길이의 노선으로, 제81회 의회의 동의를 얻은 후 공사비 484만 엔을 들여 1943년 12월에 착공하였다. 종전 당시 궤도공사가 거의 끝난 상태였으나 개통되지는 못하였다. 울산항·울산선 : 본선은 동해남부선 울산과 울산항(장생포)을 연결하는 8km 길이의 선로이다. 이전부터 울산항 건설에 어느 정도 착수한 상태이기는 하였으나, 태평양전쟁이 더욱 치열해지면서 시모노세키~부산 간 항로의 안전 확보가 어려워지자 부산의 항만업자가 야마구치현 유야(油谷)와 울산항 간의 신항로를 개통하였고, 철도 당국이 이에 부응하기 위하여 제84회 의회(1943년 12월)의 동의를 얻어 공사비 395만 엔으로 울산~장생포 간의 철도 건설에 긴급 착수하게 되었다. 1944년 6월 부산건설사무소 소관으로 노반공사에 착수하였고, 공사 진척을 위하여 힘썼다. 그러나 해안가 연안에 크고 작은 호수가 무수히 많아 지질이 약한 탓에 성토 침하가 심하여 수차례 성토한 끝에 마침내 같은 해 말에 노반공사를 끝마칠 수 있었다. 이어서 궤도 부설을 개시하였으나 이듬해인 1945년 3월 중순에 발생한 호우로 인하여 성토 높이 약 3m의 축제 구간 약 150m가 침몰하고 궤도·침목이 뜨는 피해를 입었다. 복구에 힘쓴 결과 궤도공사는 다행히 울산항 개축공사 낙성 전에 끝마칠 수 있었으나, 완공 직후 종전이 되면서 유야~울산항 간 항로의 운영은 실행되지 못하고 철도는 임시영업을 개시하는 데 그쳤다. 적기항·수영선 : 수영선 본선은 부산 적기항과 동해남부선 수영조차장(건설 중)을 연결하는 7km 길이의 군용 임항선으로, 제84회 의회(1943년 12월)의 동의를 얻어서 공사비 총액 933만 엔을 들여 부산건설사무소 소관 하에 1945년 5월 관통공사에 착수하였다. 그러나 노반공사 달성률이 약 20%인 채로 종전을 맞이하였다. 인천 부평선 : 본선은 인천과 부평의 육군병기창 부평분창에 이르는 18km 길이의 선로로, 군의 요청에 따라 건설되었다. 제84회 의회(1943년 12월)의 동의를 얻은 후 공사비 총액 853만 엔을 들여 경성건설사무소 소관 하에 1944년 4월 긴급 노반공사에 착수하였다. 빠르게 공사를 진행시켜 종전 당시 궤도공사를 거의 끝마친 상태였다. 목포 삼학도선 : 전매화물의 급증에 발맞춰 목포항의 화물 중계 하역 능력을 향상시킬 목적으로 목포항의 맞은 편에 위치한 삼학도에 새로운 항만 시설을 축조하게 되었다. 본선은 바로 목포와 삼학도를 연결하기 위하여 기획된 선로로, 목포역에서부터 약 4km 길이이다. 1944년 12월 제86회 의회에서 개량비 지불 공사(120만 엔)로 동의를 얻었으나, 공사 시행 준비 중에 종전을 맞이하였다. |

|

| 첨부파일 : 첨부파일이 없습니다. | |

댓글 0 ▼

| 국유철도의 건설 | |

| 건설(12) | 2022.06.27 |

|

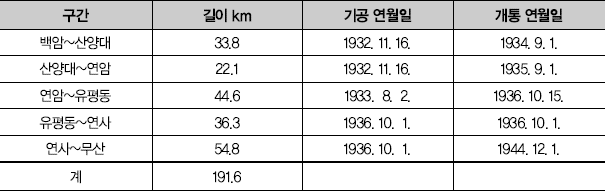

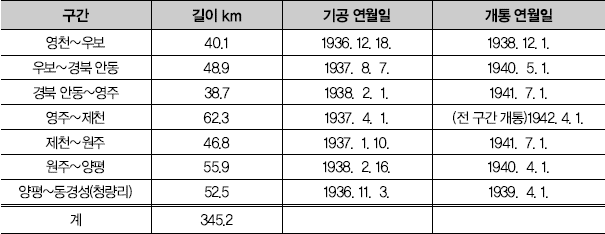

건설(12) 제2절 건설선 공사 상황 백무선 건설 건설계획 : 본선은 조선철도 12개년 계획과는 별도로 북한 삼림 개척을 목적으로 하는 북한 개척 사업의 무산~백암 간 척식 철도 부설비 가운데 627만 엔을 들여 1932년부터 6년 동안 공사를 완료한다는 제62회 의회(1931년 12월)의 동의를 거쳤다. 그러나 제70회 의회에서 물가 상승 및 기타 사유에 따라 예산액을 964만 엔으로 증액하고 완공 연도를 지연하였다. 또한 제75회 의회에서 수송력 증강 및 1938년 8월에 발생한 수해에 따른 미착수 구간의 선로 변경 등에 필요한 경비 449만 엔을 추가하고 1943년도로 완공 시기를 늦췄으며, 제76회 의회에서 다시 계획 변경에 따른 경비 107만 엔을 추가하였다. 그리고 제79회 의회(1941년 12월)에서 1942년도 이후의 예산은 다른 건설선과 마찬가지로 건설비로 처리하게 되었다. 본선은 혜산선 백암에서 시작되어 두만강변 무산에 이르는 약 191km 길이의 노선으로, 궤간 0.762m, 최급구배 1,000분의 33, 최소 곡선반경 70m의 협궤철도이다. 서두·연면 양 수역 일대의 광대한 삼림지대를 횡단하면서 조선과 만주의 국경 지역에 매장되어 있는 천연 자원을 개발하고 동북 만주 일대의 교통 정비에 이바지하였다. 조사·측량 : 본선의 조사는 1927년도 백암~유평동 구간부터 착수하여 이듬해인 1928년도 유평동~무산 구간 예측을 마지막으로 종료되었다. 본선의 부설 목적이 삼림 개발에 있었기 때문에 주로 인적이 드문 대삼림지대에서 작업을 하느라 큰 어려움을 겪었다. 그러나 삼림지대에 서식하는 해충의 습격을 받거나 맹수의 위협을 받으면서도 무사히 조사를 완료하였다. 실측 과정에서는 더 큰 어려움이 따랐으나 1932년 5월 백암 방면에서 제1차 실측을 실시한 이후 수차례에 걸쳐 실측을 하였으며, 일부 수해에 따른 노선 변경 계측을 실시한 이후 전 구간의 작업이 종료되었다. 공사의 개요 : 본선의 공사는 1932년 11월 백암 방면에서 연암까지 약 56km 길이의 구간을 3개 공구로 나누어 동시에 노반공사에 착수하였으며, 순차적으로 공사를 진행하여 1939년 10월에는 연사까지 약 136km 구간을 개통하였다. 연사 이후의 노선은 1938년 8월에 발생한 대홍수로 인하여 부득이하게 계획이 변경되었으며, 예산 문제로 착공이 지연되었다. 그러나 연사~무산 간 54.8km의 노반공사는 1943년 11월까지 완료되었다. 또한 경제적 어려움으로 인하여 조달이 어려워진 궤도 자재의 조달에 힘쓰고 돌관공사를 실시하여 1944년 12월 1일에 무산까지 전 노선이 개통되었다. 본선 일대는 해발 1,000m 이상의 고산 철도로, 특히 기점인 백암 부근은 해발 1,400m 이상이며, 북계수역은 무려 해발 1,720m로 조선에서 가장 높은 곳에 위치한 고지 정거장이었다. 겨울철에는 영하 40도의 찬바람이 불고 5월에도 얼음이 녹지 않아 공사 기간이 매우 짧은 탓에 작업에 어려움이 많았다. 또한 인적이 드문 지역으로 노동자 모집이 쉽지 않아 예상 밖의 어려움을 겪었으나, 이러한 어려움을 극복하며 공사를 진행시켰다. 공사 착수 당시에는 도로가 정비되어 있지 않아서 공사 자재의 수송을 우마에 의존해야만 하였다. 이후 혜산선이 백암까지 개통되면서 한동안은 이를 이용하여 운반할 수 있었다. 공사 자재 가운데 목재는 매우 풍부하여 대부분 현지에서 조달하였으며, 교량 교각용 자재와 기타 건조물은 대부분 임시구조로 지었다. 그러나 서두수 및 연면수의 교량은 콘크리트를 이용한 본구조로 건설하였다. 궤도 부설공사도 계획 당시에는 23kg 레일을 이용할 예정이었으나 제작 관계상 30kg 레일을 사용하게 되었다. 본선 건설은 당초 청진출장소 소관이었으나 1933년 5월 본국 건설과 직할이 되면서 건설과 합수파출소로 이관되었고, 1935년 8월에는 성진건설사무소, 1938년 1월에는 성진철도사무소, 1942년 8월 이후에는 청진건설사무소 소관이 되었다. 본선은 전 구간을 13개 공구로 나누어 노반공사를 실시하였고, 4차례의 구간 개통을 거쳐서 전선을 개통하였다. 그 상황은 다음과 같다.  경경선(중앙선) 건설 건설계획 : 본선은 공사비 6,513만 엔을 들여 1941년도에 완공하기로 제69회 의회(1936년 5월)의 동의를 얻었다. 12개년 계획 이후의 신규 계획선인 본선을 동해 중부선 영천을 기점으로 북상하여 의성, 경북, 안동, 영주를 거친 다음 낙동강과 한강의 분수령을 이루는 죽령을 관통하고, 단양과 제천을 거쳐서 치악, 원주, 양평에서 경성(동경성)에 이르는 약 345km 길이의 노선이다. 건설계획 당시에는 선로 명칭을 중앙선이라고 하였으나, 1938년 12월 1일 영천~우보 구간의 제1차 영업개시 때 경경선으로 명칭을 바꾸었다. 공사비는 제81회 의회(1942년 12월)까지 수차례에 걸쳐서 2,209만 엔으로 예산을 증액했다. 본선 건설의 주요 목적은 동해 중부선의 광궤 개축과 함께 한반도 제2의 종관철도를 형성함으로써 경상북도·충청북도·강원도·경기도의 오지 연선 일대의 풍부한 광산·농산 및 임산 등의 개발에 이바지하며, 지방 산업 발달을 촉진함과 동시에 급증하는 조선~만주 간 여객·화물 수송을 완화시키는 것이었다. 조사·측량 : 본선 건설을 위하여 1923년 이후 경원선 서빙고를 시작으로 이천, 충주를 거쳐서 단양, 예천, 경북 안동, 의성, 대구를 연결하는 노선과 청량리(이후 동경성으로 개칭), 양평을 거쳐서 장호원, 충주를 연결하는 노선 등 여러 노선을 조사하였다. 1935년에 이르러 청량리, 양평, 원주, 제천 등의 도시를 연결하고 단양, 영주, 경북 안동, 의성을 거쳐서 영천을 잇는 중앙 종관선인 본선 건설을 계획하였다. 실측은 1936년 죽령과 치악에 위치한 장대 터널 부근에서 각각 시작하여 기타 여러 곳에서 동시에 착수하였으며, 같은 해에 노반공사를 개시하였다. 북부선 공사개요 : 1936년도부터 남북의 양 기종점 부근 및 중앙부의 죽령터널 및 치악터널과 그 부근의 여러 곳에서 공사에 착수하였으며, 단양 이남을 남부선, 단양 이북을 북부선이라고 하였다. 북부선은 경원선 동경성을 기점으로 동진하다가 동남쪽으로 방향을 바꾼 후 양평 가도를 따라가다 북한강을 건넌 다음, 양수 부근에서 남쪽으로 방향을 바꾸어 남한강을 따라 양평을 지났다. 다시 원주를 거쳐서 치악으로 빠진 다음, 제천을 지나 남한강의 상류를 거쳐서 단양으로 나온 후 남부선과 연결되었다. 같은 해 7월 경성건설사무소를 경성부 청량리에 개설하고, 그 소관 구역인 동경성~단양 간을 19개 공구로 나누어서 공사를 실시하였다. 공사는 1936년 11월 동서울~이패 간 제1공구의 노반공사를 시작으로 순차적으로 진행되었으며, 1939년 4월에는 양평, 1940년 4월에는 원주, 1941년 7월에는 제천에 이르는 총 155km를 무사히 개통하였다. 이어서 제천 이남의 단양에 이르는 약 36km의 노반공사를 1941년 3월까지 준공하였으나 궤도, 강형류의 조달에 어려움을 겪어 궤도공사에 착수하지 못하였다. 이 구간은 특히 북한강 교량(상로 거더 24.4m±2련, 30m×10련, 마름모꼴 단구 트러스 62m×3, 총 길이 580m)을 급속 가설하고, 37kg 궤도 20m의 장척레일을 이용한 궤도연장 작업에서 1일 평균 길이 1.5km의 기록을 달성하였다. 북한강 교량의 기초공사에는 압기잠함공법을 사용하였고, 전력은 경성전기(주)로부터 공급받았으며, 변전소 및 압축소는 당국이 건설하였다. 남한강 교량(상로 거더 12.2×2련, 24m×4, 총 길이 150m)의 기초공사 또한 하청업자의 자가 발전을 이용하여 같은 공법으로 시공하였다. 치악터널(3,650m) 및 그 근방의 금대 제2터널(1,961m의 루프형)의 굴삭공사는 본선 공사와는 별도로 1937년 1월부터 착수하였고, 봉천과 제원 가도 사이에 발전소를 두어 450HP 중유 발동기 3대로 양 갱구에서 굴삭작업을 실시하였다. 금대 제2터널은 1939년 4월 20일, 치악터널은 같은 해 8월 1일에 각각 준공하였다. 또한 원주~반곡 간의 깊은 계곡 사이에 걸쳐진 길아천 고가교(상로 거더 10m×6련, 16.5m×1, 강 거더 20m×8련, 총 길이 236m)는 조선 최초로 높이 40m에 이르는 트러스 교각을 설계, 시공하는 등 최신 기술을 총동원하여 건설에 매진하였다. 또한 본선에서 경원선까지 직통하는 단락선으로, 망우역(동경성역의 다음 역)과 경원선 연촌역을 연결하는 4.9km 길이의 선로를 본선 전 구간 개통시까지 부설하였다. 남부선 공사개요 : 남부선은 동해 중부선 영천을 기점으로 북상하여, 의성·경북안동·영주를 거쳐서 소백산맥 죽령 고개에 4,500m(당시 조선 최장) 길이의 터널을 지나, 루프선형의 대강터널(2,000m)을 내려온 다음, 단양으로 나와서 북부선에 연결되는 선이다. 1936년 12월 경북 안동에 안동건설사무소를 설치하여 남부선을 소관하고 본선을 19개 공구로 나누어 공사를 실시했다. 1937년 11월에 먼저 영천~신령 구간의 노반공사를 2개 공구로 나누어 착수하여 1938년 12월 우보까지 개통하고, 공사를 계속 진행하여 1940년 3월에는 경북 안동, 1941년 7월에는 영주까지 총 127.7km를 개통하였다. 이 구간의 영업개시와 대구~영천 간의 광궤 개축으로 인하여 지방 교통이 편리해졌으나, 공사 기간 중에는 당시 정세로 인하여 궤도 조달이 어려운 탓에 일부 구간의 개통이연기되거나 교량거더 제작이지연되는 일도있었다. 그 결과 궤도가 조달되지 않은 구간은 임시거더를 사용하여 공사를 진행한 뒤 나중에 가교 교체 작업을 하는 등 공사에 많은 지장을 주었다. 또한 20m 장척레일 부설시에는 초기에 철도성이 특허권을 보유한 장척레일 부설기를 시범 사용하였으나, 결과가 좋지 않아 철도성과 협의 하에 광궤용으로 설계를 변경하고, 궤도 인발용 롤러를 당국 공장에서 제작하여 레일 부설을 진척시켰다. 이어서 나머지 구간인 영주~단양 구간의 죽령 및 대강의 장대터널은 모두 1940년 5월까지 완공되었고, 터널 전후의 노반공사는 1941년 2월에 끝마쳤다. 이 구간의 궤도 부설공사는 영주까지의 개통 공사가 끝난 직후 착수하였으나 강재 조달에 어려움을 겪으면서 공사가 좀처럼 진척되지 못하였다. 중일전쟁의 영향으로 단기간에 결실을 맺을 수 없는 건설공사가 예산 및 물자 동원 등의 문제로 인하여 취소되기 시작하였다. 그 결과 영천~제천 구간인 62km의 궤도를 구성하여 경경선 전 구간을 개통시키기 위해서는 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상됨에 따라 이 구간의 궤도공사는 지연될 위기에 빠졌다. 이에 당국은 군부와의 절충을 거듭한 끝에 원활한 자재 조달을 통하여 보통 4~5개월이 걸리는 관통공사를 2개월로 앞당겨 경경선 전 구간을 개통한다는 조건 하에 1941년 7월 군부의 양해를 얻었다. 이에 안동건설사무소는 제천~단양 구간까지 소관으로 하여 영천과 제천 양측에서 궤도공사를 진행하는 동시에 궤도 재료와 강형 조달 준비에 착수하였다. 이 구간 중 공기를 좌우하는 최난관 작업은 남한강 교량의 거더 가설 작업으로 궤도가 교대 뒤까지 도착하는 것을 하루라도 앞당기기 위하여 제천에 궤도공사구를 설치하고 숙련공을 배치하여 레일이 도착하기를 기다렸다. 레일 조달이 다소 지연되었으나 9월 10일 마침내 레일 견인 작업을 개시하였으며, 이후에도 지연되는 레일의 도착을 기다려 불철주야로 작업을 계속한 끝에 30km를 부설하여 11월 10일 남한강 교량 제천 측 교대까지 도달하였다. 그러나 11월 초순에 도착할 예정이었던 강형이 하순에 도착한 탓에 거더 가설 작업은 12월 1일부터 시작되었다. 반경 800m의 곡선 안에 있는 남한강 교량(12m×2련, 24m×4련)의 교각의 높이는 하저에서 20여 미터로, 가설공사에는 수연식 연결 공법을 이용하였으나, 높은 곳에서 영하 수십 도의 매서운 한풍을 맞으며 작업을 하기란 쉽지 않았다. 그러나 작업원 전원이 이를 잘 참고 견뎠으며, 세심한 주의를 기울인 덕분에 1942년 1월 20일 무사히 공사를 완료하였다. 연장 작업은 곧바로 단양 정거장까지 들어간 다음, 구내 남측에서 미리 부설한 남부선 궤도와 연결하는 것으로, 2월 8일 에자키(江崎) 건설과장과 관계자가 참석한 가운데 궤도 연결식이 거행되었다. 참석자들은 이날 기념으로 금도금된 침목정을 박고 만세삼창을 한 후, 청주를 마시며 공사의 성공을 기원하였다. 그러나 유감스럽게도 관통공사를 서둘러 진행시킨 탓에 죽령터널 남쪽 입구에서 기관차와 핸드카가 충돌하고 제천 방면에서 자갈 열차가 탈선하는 등 대형사고로 인한 사상자가 발생하였다. 궤도 연결공사 후에도 궤도의 정비, 역사 및 관사 설비, 통신 시설 등 모든 설비를 갖추고 같은 해 4월 1일 경북 안동에서 야마다(山田) 철도국장 주최하에 다수의 관민이 참석한 가운데 경경선의 전 구간 개통식이 거행되었다. 당시의 정세로 인하여 궤도 자재 등의 조달에 어려움을 겪으면서 전 구간 개통이 예정보다 지연되었으나, 1936년 12월 착공하여 1942년 4월 1일까지 5년 4개월 만에 345km 길이의 전 구간이 개통되었다. 죽령터널과 대강터널 및 그 전후 구간은 1937년 4월부터 중유 발동 기관 450HP의 직결 365KVA 발전기 3대를 설치하고 착암기 등을 이용하여 1940년 5월에 공사를 끝마쳤다. 발전소 시설은 당국이 설치하였고, 운영은 하청 업자가 담당하였다. 또한 이하~옹천 구간의 금계터널(연장 2,730m)은 남선합동전기로부터 전력을 구입하여 기계 굴삭기로 굴삭작업을 진행하였으며, 공사를 서두르기 위하여 하청업자가 기계 설비를 맡아 공사를 진행시킨 공구도 많았다. 또한 경북 안동 부근의 성락천 교량(상로 거더 30m×3련, 상로 와렌형 트러스 62m×2련)은 지형상 시공기면이 고수위보다 상당히 높은 곳에 위치하여 조선철도 최초로 상로 트러스을 사용하였다. 본선의 구간 개통 상황은 다음 표와 같다.

|

|

| 첨부파일 : 첨부파일이 없습니다. | |

댓글 0 ▼

| 국유철도의 건설 | |

| 건설(11) | 2022.06.20 |

|

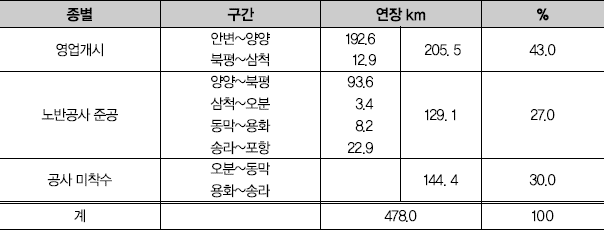

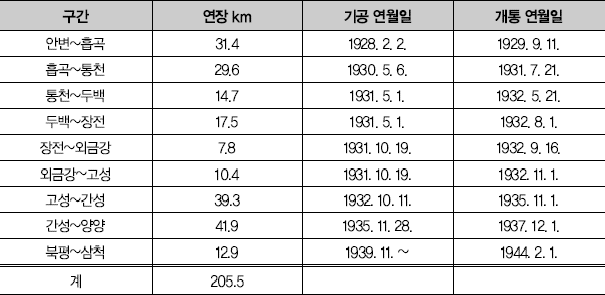

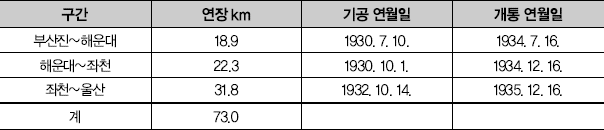

건설(11) 제2절 건설선 공사 상황 동해선 건설 선로 개요 : 본선은 북부 경원선 안변역을 기점으로 동해안을 따라 남하하여 통천·고성·양양·강릉·영덕 등의 소도시를 거쳐서 포항에 이르는 478km 길이의 구간과 남부 경부선 부산진역에서 출발한 후 동래를 거쳐 북진하여 울산에 이르는 73km 길이의 구간을 합쳐 총 551km를 건설하는 한편, 매수 궤도선인 전 조선철도회사 소속의 경동선 포항~울산 간을 광궤로 개축하여 연결하였다. 동해안은 좋은 항구가 부족하고 육상 교통이 불편하여 개발이 지연되었으나, 본선 건설로 인하여 강원도·경상북도의 풍부한 해산물과 통천·삼척·영일의 석탄과 광산물, 태백산맥의 임산물의 개발 및 수송이 용이해졌다. 이로써 미개발 지역의 연선을 개척하는 것은 물론이고 함경선과 연결되어 반도의 동부 종관선을 형성함으로써 철도 12개년 계획의 신규 건설선 가운데 가장 긴 주요 간선이 되었다. 조사 측량 : 본선은 1922년에 북부의 갈마~양양 구간, 이듬해인 1937년에 포항~영덕 구간을 각각 예측하였으며, 1940년에 드디어 양양~울진 구간을 측량하고, 다른 측량반이 남부의 부산진~포항 구간 및 영덕~울진 구간을 조사 측량함에 따라 전 구간의 조사 측량을 완료하였다. 그리고 1927년에는 본선의 건설계획이 제52회 의회를 통과하였으며, 같은 해에 북부는 안변 방면에서 실측을 시작하여 순차적으로 이를 추진하고, 남부는 1930년 1월에 부산진~울산 간을 실측하였다. 북부선 공사개요 : 1928년 2월 안변~흡곡 간 약 31km의 노반공사에 착수하여 순차적으로 공사를 진행하였으며, 안변~양양 간 약 192km를 19개 공구로 나누어서 노반공사를 실시하였다. 1929년 9월 안변~흡곡 간의 구간 개통을 시작으로 노반공사 준공 시점에 맞춰 통천·두백·장전·외금강·고성·간성까지 총 7차례에 걸쳐 구간 개통을 하였으며, 1937년 1월에는 양양까지 개통하였다. 이 연선 부근에는 세계적인 명승지인 금강산이 있고 해금강과도 접해 있는데다, 특히 고성~양양 간 연선은 해산물과 임산물 개발 촉진에 크게 공헌하였다. 이 구간 가운데 간성~양양 간의 연안은 지형학상 융기 지대에 속하며 곳곳에 표사로 인한 사구와 늪지가 있으며, 또한 산간 지대의 지질은 신생대에 속하는 삼기층 내에 있기 때문에 전자는 제방 침하를 초래하고, 후자는 암추가 선상(扇狀) 지대의 포행을 일으키는 경우가 많으며, 제방 및 흙깎기 시행에 어려움이 매우 많았다. 1936년 8월에는 사상 초유의 대호우가 발생하여 큰 피해를 입었다. 사람과 가축의 피해도 많았지만 공사에 미치는 영향 또한 막대하였다. 특히 속초~양양 구간은 유역이 협소한 해안 부근에 집수 면적이 광대한 산악부의 대유수가 일시에 밀려온 탓에 전 구간이 한꺼번에 큰 피해를 입었으며, 애써 준비한 공사 재료는 물론 일부 토목공사가 완성된 구간도 순식간에 모두 유실되어 버렸다. 이로 인하여 한동안 공사가 중단되기도 하였으나, 종업원들이 밤낮을 가리지 않고 복구에 힘쓴 덕분에 공사가 다시 진행되었다. 이 구간은 두 차례나 피해를 입는 바람에 축조 중인 토사 1,000㎥이 유실되었으나, 당국에서도 이러한 재해 상황을 감안하여 시공기면의 상승, 법면 보호 공사 신설, 교량 경간 증대, 연약 지반에서의 교량 및 기타 기초공의 설계 방침을 변경하는 등 각종 조취를 취하였으며, 특히 교량 기초갱에는 장척물을 사용하였다. 당시 겪었던 재해는 실로 막대하였으나 그 후에는 비교적 큰 재해가 발생하지 않아 예정 기한 안에 준공하고, 간성~양양 간도 1937년 12월에 무사히 개통할 수 있었다. 양양 이남의 노반공사는 계속해서 1937년 5월 이후 순차적으로 공사를 시작하고, 강릉·옥계·흑호·북평·삼척을 거쳐서 오분까지 약 110km 구간을 11개 공구로 나누어서 공사를 진행하여 1942년 6월까지 노반공사를 준공시켰다. 이 구간 중 정동진~옥계 구간의 1,825m 길이의 터널은 사문암 사이에 흑연층이 있어 지질이 약한 탓에 굴착 도중 약한 지질층의 갱내 압출이 심하여 대부분 역권법을 시행하는 등 어려운 공사를 진행시켜 간신히 완성하였다. 또한 오분 이남의 공사를 서두를 목적으로 태백산맥의 자락이 심한 낭떠러지를 이루어 바다로 이어지는 험준한 지세인 동막~용화 간 8.2km 지점에 성상터널(1,121km) 및 사래터널(1,020m) 굴착공사를 진행시켰다. 공사는 2개 공구로 나누어 1940년 1월에 착수하여 1943년 7월에 준공하였으며, 북부선 종단의 포항~송라 간 22.9km의 노반공사도 1940년 4월에 착수하여 1942년 9월에 준공하였다. 이처럼 양양 이남에서는 140km에 이르는 노반공사를 끝마쳤으나, 시국이 긴박해지면서 궤도 자재·교량 횡목의 조달이 어려워져 궤도공사를 개시하지 못하고 노반은 길 위에 방치되었다. 그러나 가끔 삼척에 있는 오노다 시멘트 공장 및 생선 기름을 원료로 하는 화학공업 KK의 공장으로부터 생산품을 반출하기 위하여 사철 삼척철도(도계~묵호 간)의 종단 묵호항을 이용하였다. 이를 위하여 이 철도의 접속역인 당국의 북평에서 삼척까지의 12.9km 구간을 서둘러 개통할 필요가 있었고, 이에 급히 궤도 자재를 조달하여 공사를 시작하였다. 1944년 2월 11일에 영업을 개시하였으나, 경영은 삼척철도회사에 위탁하였다. 이어서 북평~삼척 구간 개통과 함께 양양~북평 구간의 개통을 촉진하고 공사에 필요한 최소한의 자재를 입수하기 위하여 백방으로 노력하였다. 1945년 4월 양양에 궤도공사 구간을 개설하고 기설 노반 수복을 위하여 노력하는 한편, 궤도 자재와 교량 횡목이 모이는 것을 기다려 간신히 양양 남대천 교량의 횡목 가설 작업에 착수하였다. 그러나 착공 직후인 8월 15일 종전으로 인하여 공사는 모두 중단되었다. 본선 건설 당시에는 경성공무사무소 소관이었으나 1933년 5월 공무사무소가 폐지되면서 원산철도사무소 소관으로 이관되었다. 1938년 1월에 강릉건설사무소가 개설되면서 다시 이곳으로 이관되었다가 1943년 1월 강릉건설사무소가 폐지되면서 경성건설사무소 강릉파출소 소관이 되었다. 단, 북부선 최종단인 송라~포항 간 공사는 지리적인 이유로 안동건설사무소 소관이 되었다. 본선의 완공 예정년도는 1938년이었으나, 만주사변 이후 불안정한 정세로 인하여 부득이하게 연기되어 1937년도까지 전 노선의 약 40%만 영업을 개시하였다. 종전 당시 공사 미착수 구간은 약 30%였다. 또한 양양 이남은 구간 개통을 실시하지 않았기 때문에 노반공사용 각종 자재 운반을 위하여 일부 해상 수송까지 이용했으나, 육상 수송은 점차 그 거리가 늘어나고 도로의 상태도 좋지 않아서 수송 효율을 크게 저해하였다. 종전시 북부선의 공사 진척 상황은 다음 표와 같다.  남부선 공사개요 : 본선의 공사구간은 동해안을 따라 북상하여 천도 동래와 해운대를 거친 후 임진왜란의 격전지로 유명한 울산에 도달하는 73km구간이었다. 1930년 7월 총독부 사회과가 구제사업의 일환으로 알선한 인부를 채용하여 부산진~해운대 간 3개 공구가 일제히 공사에 착수하여 순차적으로 진행하였으며, 2차례 구간을 개통하여 1935년 12월에는 울산까지 전부 개통하였다. 한편 매수선인 전 조선철도회사 소속 경동선 울산~경주 및 경주~대구 간의 광궤 개량공사가 완공됨으로써 1938년 말에는 이 구간 일대가 광궤에서 운행할 수 있게 되었다. 연선의 기후는 대체적으로 온화한 편으로 겨울철에도 평균 기온이 영하로 떨어지는 일이 없어 콘크리트공사와 그 밖의 공사도 비교적 순조롭게 진행되었다. 그러나 후반부 공사가 진행되었던 1935년 여름에 남한 지방에 대홍수가 발생하여 흙깎기·교량 등의 제반 공사가 피해를 입어 부득이하게 공정이 지연되었으나, 다행히 종업원의 부단한 노력 끝에 완공할 수 있었다. 본선의 공사는 원래 부산공무사무소 소관이었으나, 1935년 5월 공무사무소가 폐지되면서 본국 건설과 직할이 되면서 울산에 건설과 울산파출소를 두고 소관 업무를 담당하게 하였다. 북부선·남부선의 구간 개통 상황은 다음 표와 같다. 북부선개통  남부선개통  경전선 건설 노선의 개요 : 본선은 전북철도회사선(이리~전주 간)의 전주를 기점으로 남하하여 전주~순천 간의 도로를 따라서 임실·남원·금지에 이른 후 두 노선으로 갈라진다. 첫 번째 노선은 전라남도로 들어가 곡성을 지나 섬진강의 상류를 건넌 후, 송상 고개를 관통하여 순천에 이른다. 그 다음 동쪽으로 방향을 바꾸어 남해 연안과 가까운 광양을 거쳐서 섬진강을 건넌 후, 하동·직전을 지나서 조선철도회사 경남선(마산~진주 간)의 진주와 연결된다. 두 번째 노선은 금지(원촌을 변경)에서 서쪽으로 나아가 조선철도회사 전남선(송정리~담양 간)의 담양과 이어지는 선로로 지선을 합한 총 길이가 251km이다. 사철인 전북철도회사선과 조선철도회사 경남선·전남선을 매입함으로써 남한지방의 종횡단선을 형성하게 되었다. 그 결과 군산·목포·여수의 여러 항구와 내륙을 연결하고, 경남·전남·전북 3도의 풍부한 해산물을 오지에 수송하였으며, 기타 연선의 농산물, 임산물, 광산물 등을 개발하였다. 계획과 조사 측량 : 본선은 철도 12개년 계획의 신규 건설선 가운데 1934년도 완공을 예정하고 있었다. 먼저 본선 중 전주~순천 구간을 경전북부선, 진주~순천 구간을 경전남부선으로 정하고 교통 형태의 조사·정비 차원에서 전라남북도의 종단선인 북부선부터 공사에 착수하였다. 첫 번째 실측은 1927년 10월 전주 방면에서 남원까지 실시되었다. 그 후 정부의 긴축 재정정책으로 인하여 도중에 완공 연도가 연장됨에 따라 실측 개시도 지연되었으나, 지선은 1935년, 남부선은 1940년도에 실측을 실시하였다. 공사 착수 직전에 수차례 계측을 거쳐서 가장 우수한 노선을 선정하였다. 공사의 개요 : 먼저 북부선 공사를 완공한 후 지선 공사에 착수하였고, 태평양전쟁 발발 후에는 시국의 정세에 따라서 일부 남부선의 주요 공사에 착수하였으나 완공하지는 못하였다. 북부선의 연선 지역이 1928~1929년도에 큰 가뭄을 만나 지방 경제가 극도로 피폐해지자 지역 주민 구제를 위한 구휼 구제 사업의 일환으로 1929년 4월 전주~용암 간 약 15km의 노반공사에 착수하였으며, 1936년 12월 최종 공구인 송원~순천 간을 준공하면서 전주~순천 간 133.2km의 북부선이 개통되었다. 이 구간의 노반공사는 이를 11개 공구로 나누어 순차적으로 시행하였고, 각 공구의 공사가 모두 순조롭게 진행되었다. 그 가운데 곡성~순천 간을 잇는 송상의 1,060m 길이의 터널공사와 터널 전후에 위치한 대형 제방은 상당한 난공사로 전력과 기타 기계 설비 및 최신 기술이 요구되었다. 또한 공사 착수 당시에는 구휼 구제 사업의 일환으로 농민에게만 사역을 시켰는데, 이로 인하여 농번기에 인부 모집이 예정대로 되지 않은 적도 있었으나, 공사의 진척을 방해할 정도는 아니었다. 또한 궤도 부설공사는 노반공사의 준공에 맞춰 점차 직영으로 공사를 추진하여 1931년 10월 전주~남원 구간을 제일 먼저 개통하였으며, 순차적으로 궤도를 구성하고 역사와관사 및 통신 시설을 정비하여 2차례의 구간 개통을 거쳐 전 구간을 개통하였다. 본선 건설은 당초 대전공무사무소 소관이었으나 1933년 5월 공무사무소가 폐지되면서 대전철도사무소로 이관되었다. 개통 구간의 공사 진척 상황은 다음과 같다.  지선 금지~담양 간 36.4km의 노반공사는 이를 2개 공구를 나누고, 순천철도사무소 소관 하에 1939년 11월 착수하여 순조롭게 진척되어 1942년 2월까지 각각 준공하였으나, 당시 정세로 인하여 궤도 자재 등의 조달이 어려워서 개통하지는 못하다 종전을 맞이하였다. 남부선 진주~순천 구간, 직전~횡천 간(7.0km) 및 하동~섬거 간(7.3km)에는 장대 터널·장대교량 및 대형 제방 등의 난공사가 있어서 장기간의 시공 기간이 예상되었다. 이에 다른 구간보다 앞선 1942년 11월 경성건설사무소 소관 하에 노반공사에 착수하였으나, 이듬해인 1943년 9월부터 진주건설사무소 소관으로 이관되었다. 긴박한 정세로 인하여 공사 자재 및 노무자 모집이 계획대로 진행되지 못하는 상황에서 공사 진척을 위하여 애를 썼으나, 결전 비상조치 요강에 따라 1944년 5월 31일자로 공사를 중지하였다. 직전~횡천 구간의 노반공사는 이명터널(약 1,700m)을 주요 공사로 하고 터널 전후의 토공공사 등을 포함하여 하청 공사비 1,748천 엔으로 가지마구미(鹿島組)와 공사 계약을 체결하였으며, 당국은 직전에 공사구를 설치하고 공사에 착수했다. 공사 중지 시점까지 토공공사는 대략 완료된 상태였으며, 터널공사는 진주 측에서 수굴 공법, 순천 측에서 기계굴삭 공법으로 굴삭을 개시하였으나 도갱 관통을 하지 못한 채 끝나고 말았다. 공구 전체의 공사 완성률은 약 40%였다. 하동~섬거 구간의 노반공사는 섬진강 교량(45×4련, 24.4×9련, 연장 약 400m), 불암터널(1,400m) 및 하동 정거장 부근의 대형 제방(100만 ㎥)을 주요 공사로 하청 공사비 3,427천 엔을 들여 공사 계약을 체결하였다. 당국은 하동에 공사구를 설치하고 공사에 착수하였다. 섬진강 유심부의 지질은 대전석을 포함한 자갈층이었기 때문에 45×4련의 5개의 교각 기초에는 압기잠함공법(깊이 31.7m~27m)을 이용하였고, 다른 교각의 기초공사에는 케이슨 공법(깊이 15m~20m), 또한 양측 교대 기초공사에는 일반 개착 공법을 사용하였다. 공사 중지시의 미완성 부분은 잠함 1.5개, 교각 구체 콘크리트(높이 13m) 12개 가운데 5개로, 다른 교대와 교각은 모두 완료되어 공사 달성률이 약 70%에 이르렀다. 불암터널은 양쪽에서 기계굴삭 공법으로 굴삭을 시작하였으나, 공사가 중지될 때까지 도갱을 관통하지 못하였으며, 하동 정거장 부근의 대형 제방 역시 작업이 상당히 진행된 상태였으나 공구 공사 전체의 달성률은 약 60%였다. 두 공구 모두 공사 중지에 따른 보안 설비, 뒷정리 등을 마치고 1944년 말에 공사구를 폐쇄하였다. 직전과 하동의 공사는 원래 경성건설사무소 소관이었으나 1943년 9월 진주건설사무소로 이관되었다. |

|

| 첨부파일 : 첨부파일이 없습니다. | |

댓글 0 ▼

| 국유철도의 건설 | |

| 건설(10) | 2022.06.13 |

|

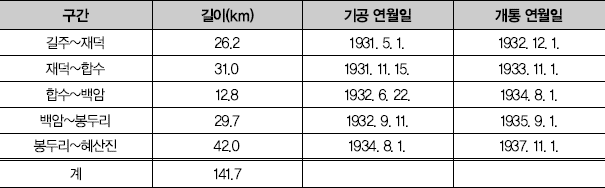

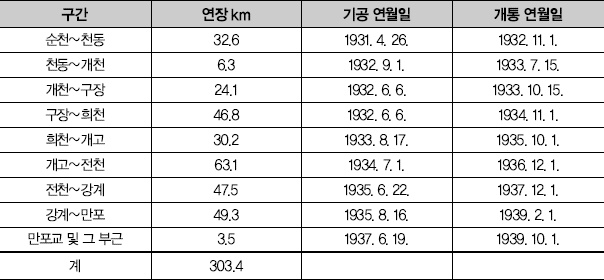

건설(10) 제2절 건설선 공사 상황 혜산선 건설 연선의 개요 : 본선은 함경선 길주역을 기점으로 길주 남대천을 거슬러 올라가 재덕·합수·백암을 거쳐서 본선 중앙부의 함북·함남 양 도계에 걸쳐 있는 남설령까지 이어지며 운총천을 따라 내려가 압록강변의 혜산진에 이르는 약 141km 길이의 선로이다. 또한 백암에서 분기하여 두만강 기슭의 무산에 이르는 탁식 철도가 개통됨에 따라 북한의 대삼림과 지하자원을 개발하고 만주 내부지역까지 도달하는 동맥선의 역할을 하게 된 국방·경비상 매우 중요한 선로이다. 조사 측량 : 1926년 9월부터 11월에 걸쳐서 본선의 조사를 실시하였으나, 합수 부근의 지형이 백암 방면과 고저차가 심하여 조사에 많은 어려움을 겪었다. 이어서 1929년 제1회 실측을 길주에서 시작하였으나, 합수 일대가 한 낮에도 어두운 밀림으로 뒤덮여 있는데다, 백암의 고지대까지 험준한 지형이 이어져 선로 선정이 거의 불가능하였다. 이에 육군 참모본부에 의뢰하여 1929년 5월 항공사진을 촬영하여 지형 측량을 실시하고, 그 결과를 바탕으로 지도상에서 선로를 선정하고 합수 및 남계에 반환선을 설정하였으며, 그 중간 지점을 루프선 형태의 긴 터널로 연결하여 높은 고지대에 도달하는 노선을 설정하였다. 이후 설정된 노선의 현지 측량을 실시하여 본선을 결정하는 등 새로운 기술을 사용하였는데, 이는 일본이 항공사진 측량을 철도에 응용한 첫 사례이기도 하였다. 이리하여 선로가 해발 약 1,500m의 고지대인 백암에 도달한 후 북진하여 본선 가운데 가장 긴 2,213m 길이의 남설령터널의 중앙부인 해발 1,622m까지 올라간 후 다시 아래로 내려와 운총천을 수차례 오가며 혜산진에 도달함으로써 실측이 종료되었다. 남설령 이후의 인적이 드문 밀림 지대에서 조사원은 항상 호신용 단총을 차고 숙사와 어려운 식량난을 견디면서 작업을 수행하였다. 공사개요 : 이 공사는 1931년 5월 1일 길주~수북 간 제1공구의 노반공사 착수를 시작으로 구간 개통을 반복하다가 검산~혜산진 구간 제15공구 준공을 마지막으로 1937년 11월 1일 전선을 개통하였다. 그러나 가파른 경사와 곡선이 많은 선로인 탓에 견인력이 강한 산타페 기관차를 처음으로 건조하여 운행하였다. 연선은 한랭지대에 속하여 겨울철에는 영하 30도까지 내려가 하천뿐만 아니라 지표의 일부분이 얼어붙었고, 특히 합수 부근의 계곡에서는 만년설이 발견될 정도였다. 교량·터널 등의 구조는 주로 콘크리트 또는 철근 콘크리트를 사용하였는데, 이러한 기후에서는 겨울철 구조물 시공이 거의 불가능하였기 때문에 결빙 기간에는 각 공구 모두 토공공사에 집중하였다가 해빙기를 기다려서 전반적인 시공에 매진하였다. 해빙기 직후에는 눈이 녹으면서 발생한 거대한 얼음 덩어리로 인하여 수차례나 피해를 입었고, 본선 오지의 삼림지대에서는 장마 기간 중에 한 달 가까이 비가 오는 경우도 있어 공정에 차질이 생겼다. 또한 공구의 준공 기한이 가까워지자 각 공구마다 노동자 부족으로 인하여 임금이 폭등하면서 노동자 모집에 어려움을 겪었다. 이에 합수 부근 및 남설령의 장대터널 시공의 경우 자가 발전을 이용하여 기계 굴삭 방식을 채택하였으며, 공사에 필요한 자재 운반을 위하여 재덕~합수 간에 경편 궤도를 부설하였고, 남설령에는 케이블을 설치하여 부족한 수송로를 보충하였다. 궤도의 부설공사는 당국의 직영으로 실시하였고, 자재 운반은 각 공구 모두 순차적으로 영업 종단역 구내에서 담당하였으며, 자재를 건축 열차에 적재한 후 현장까지 수송하였다. 최종 개통 구간인 봉두리~혜산진 간 궤도 부설공사 중 만주지역의 비적인 김(金) 두목 일당이 국경을 넘어서 혜산진의 상류인 보천보(압록강 최상류의 읍)의 경찰을 습격하고 무기와 탄약을 약탈하는 사건도 발생하였다. 국경지대의 경우 비적들이 국경을 넘나들며 습격하는 일이 잦았는데, 다행히 큰 피해 없이 건설공사를 마칠 수 있었다. 또한 영업개시를 위하여 선로 각 구간의 궤도 연장과 함께 역사와 관사를 짓고 통신 설비를 정비하였으며, 총 4차례에 걸쳐서 구간을 개통하여 12개년 계획의 준공 예정 기한 내인 1937년 11월 1일에 전선을 개통하였다. 본선 건설은 원래 청진출장소의 소관이었으나 1933년 5월 출장소가 폐지되면서 본국 건설과의 직할이 되었으며, 합수에 건설과 파출소를 개설하여 그곳의 소관 업무로 삼았다. 그 후 1935년 8월 성진건설사무소가 설치되면서 소관으로 이전되었다. 본선은 15개 공구로 나누어서 노반공사를 진행하고 4차례에 걸쳐서 구간 개통을 실시하였다. 공사 진척 상황은 다음 표와 같다.  만포선 건설 연선의 개요 : 본선은 평원선 순천역을 기점으로 북상하여 천동을 지나고, 개천으로 나와서 안만(안주~만포진 구간) 가도를 따라 청천강변을 북상한 후, 희천을 지나 구현령 고개를 넘어서 독노강변을 따라 내려온 다음, 다시 강계를 지나고 오른쪽으로 돌아 국경 만포진에 이르는 303km 길이의 노선으로 조선과 만주를 연결하는 주요 국책선이다. 본선의 남부 연선 중에는 덕천·맹산·순천·개천 및 영변의 오군에 이르는 평남 북부탄전을 비롯하여 금, 은, 동, 철 및 기타 각종 광산이 풍부하며, 북부에는 독노강의 원천을 이루는 낭림산맥의 대삼림이 있으며, 주변에 무연탄과 흑연 광산이 흩어져 있다. 본선의 연선 가운데 희천 이북은 지형적으로 산악지대나 심한 낭떠러지 혹은 깊은 계곡이 많다. 특히 희천군과 강계군의 경계에 위치한 구현령은 해발 815m로 남북 양 기슭의 직선거리가 불과 7km인데 반하여 고저의 차가 무려 295m에 이르는 등 지세가 매우 험준하고 복잡하여 공사 구간 가운데 가장 어려움을 겪을 것으로 예상되었다. 계획과 조사 : 1910년경에 이미 본선의 경제적 가치와 국방 및 경비상의 중요성을 인식하고 조사를 계획하였다. 당시(1914년경) 예정 경과지는 경의선 맹중리에서 시작하여 박천, 희천, 강계를 거쳐서 만포진까지 이어지는 선로였다. 1922년경 희천~만포진 구간의 선로 조사를 다시 실시하였다. 또한 구현령 전후 구간의 경우 정밀도는 다소 떨어졌으나, 등고선 지형도상에서 반환선이나 루프선 등 각종 선형에 대해서 비교 연구하였다. 1927년 봄에 열린 제52회 의회에서 철도 12개년 계획의 신규 건설선으로 본선을 건설하는 데 동의를 얻고, 이듬해인 1928년부터 순천~개천 간의 실측에 착수하여 순차적으로 공사를 진행하였다. 그러나 1931년 9월 유조호 사건을 계기로 만주사변의 발발과 만주국 수립이 이어지면서 일본과 만주의 관계에 급격한 변화를 초래하였다. 그 결과 본선의 중요성이 더욱 강조되었고, 완공을 서두르게 되었다. 게다가 만포선 전선 개통 여부가 구현령 부근의 난공사 구간에 달려있었기 때문에 본선의 착공은 초미의 관심사가 되었다. 따라서 험준하고 복잡한 현지의 지형을 고려할 때 노선 선정에 보다 상세하며 정확한 비교 연구가 필요하였다. 이를 위하여 신속 정확한데다, 혜산선 합수 부근에서 실시하여 확실한 효과를 거두었던 항공사진 측량 방식을 채택하기로 결정하고, 1932년 9월 육군 당국에 작성을 위촉하여 승낙을 얻었다. 평양 비행 제6연대 및 참모본부 육지측량부의 협력 하에 같은 해 11월부터 작업을 개시하여 엄동설한을 견뎌내며 연말까지 축척 2,500분의 1의 정밀한 등고선 지형도를 완성시켰다. 이 지형도를 이용하여 이듬해인 1933년 초부터 도면상에서 선로를 선정하였으며, 공사기간이 긴 장대터널을 피하고 선로 기울기를 1/50, 1/40, 1/30로 구분하며, 최소 곡선반경을 300m로 하는 6개의 안을 선정하였다. 시공·운전·보수상의 관점에서 종합 비교 연구한 결과, 선로 기울기를 1/40로 하는 안을 채택하고, 이어서 같은 해 6월 말에 해안 실측에 착수하였다. 이 실측에서는 고개를 사이에 둔 양 산기슭 간의 거리와 방향을 정확하게 측정하기 위하여 32점의 대삼각점과 선형에 따른 보조 삼각점 14점을 두고 노선 부근 일대를 삼각망으로 덮어 3개의 기선으로 측정하였으며, 선로 중심선 설정용의 삼각점을 35곳에 두고 중심 측량의 근간으로 삼았다. 선로는 남쪽 기슭의 개고개정거장(역명을 개고로 고침)을 나와서 청천강의 지류인 명문천을 4차례 건넌 다음, 큰 원을 그리며 반대편으로 돌아서 좌안의 산복을 끼고 계곡을 건너서 좌우로 수없이 굽이굽이 돌아 올라간다. 구현령 고개까지 크고 작은 20개의 터널을 지난 다음, 고개 바로 아래에 위치한 2,377m 길이의 장대터널(당시 조선철도 중에서는 최장)을 통과한 후 북쪽 산록의 구현 정거장까지 약 17km의 거리를 실측하였다. 측량 대원 20명이 6월 말에 현지의 개고개에 도착한 이후 점차 더위가 심해져 대원들은 30도를 웃도는 폭염과 싸우면서 인적이 드문 산 속에서 힘든 작업을 계속해야만 하였다. 수백 미터의산정상까지 올라가 쉴새없이 측정 작업을 하기도 하고 가시덩굴을 헤치고 독사의 공격을 받으면서 숲을 가로지르는 일도 있었다. 밤에는 산 속 초가집에서 석유 등불의 희미한 등불 아래에서 늦게까지 일분일초를 아껴가며 삼각망과 중심선을 계산하거나 도면 조정과 같은 실내 작업을 계속하였다. 무더운 여름을 보내고이른 아침서리가 내리는 10월 초가 되자 약 100일간 열심히 목표를 달성한 측량 대원 일동은 단 한 사람의 낙오자도 없이 무사히 산에서 내려왔다. 구현령 이원의 실측은 독노강변을 따라 내려와 강계를 거친 후 삼걸령 고개를 넘어 만포진에 이르기까지 비교적 순조롭게 진행되었다. 국제교인 만포교 가설 지점 선정은 만주와 일본 당국이 수차례의 기술적 교섭을 벌인 끝에 결정되었다. 공사 상황 : 1931년 4월 순천~천동 간의 노반공사가 시작되었으며, 희천까지는 비교적 지역이 평탄하여 공사가 순조롭게 진행되었다. 그러나 희천을 지난 구현령 남쪽 기슭은 청천강 상류의 명문천을 따라서 안만가도까지 매우 좁은 계곡이 이어져 있어, 선로가 강을 건너서 능선을 여러 번 지나쳐야만 하였다. 따라서 크고 작은 터널과 교량이 매우 많고 호안 옹벽이나 도로 교체 지점이 많아 공사 구간이 매우 복잡해졌다. 이어서 본선 중 가장 어려운 코스인 개고개~구현 간의 약 17km 구간은 이를 4개 공구로 나누어 1934년 7월 1일 일제히 공사에 들어갔다. 가장 긴 구현령터널 공사를 위하여 개고개에 화력발전소를 설치하고, 중유 발동기 450HP 2대를 사용하여 9월부터 송전을 시작하였다. 이러한 전력은 공기 착암기와 콘크리트 혼합기 등의 동력, 터널 안팎의 조명 및 재료 운반용 전기기관차의 축전지 충전용 등에 사용되었으며, 공사의 진척을 위하여 일부 터널 굴삭작업에는 전동 착암기를 병용하였다. 발전소 시설은 당국이 관리하였으나 운전 비용 일체는 공사 하청업자가 부담하였다. 또한 대규모 절취 지점에는 폭파 작업을 실시하는 등 신기술과 기계를 총동원하여 난공사 구간을 극복한 결과, 공기 1년 10개월 만인 1936년 5월에 준공하였다. 개고개는 원래 11가구의 민가가 흩어져 있는 작은 마을이었다. 그러나 당국의 사무실과 종업원의 임시관사가 들어서고 공사가 시작되면서 많은 근무자가 모여들자, 이를 상대로 각종 상점이 문을 여는 등 공사가 한창일 무렵에는 인구 1만 명을 넘는 작은 읍이 될 만큼 활황을 이루었다. 구현령 너머는 1934년 이후 순차적으로 공사에 착수하여 독노강변의 구릉지를 지나 비교적 순조롭게 공사를 추진하였다. 만포 진입로 부근의 삼걸령터널(연장 2,445m) 공사에는 구현령 공사 당시 사용했던 발전기 1대를 이설하여 전력을 공급하였다. 노반공사 준공에 맞춰 궤도를 구성하고, 역사·관사 및 통신 등의 제반시설을 정비하여 제1회 순천~천동 구간을 1932년 11월에 개통하였으며, 총 7회에 걸쳐서 순차적으로 구간을 개통하였다. 1939년 2월에 만포진에 도달하였으나 만포교의 준공을 기다려 9월 28일 개통식을 거행하고, 같은 해 10월 1일부터 만주국 매집선과의 직통 운수를 개시하여 일본과 만주 교통사의 한 페이지를 장식하였다. 만포 정거장은 매집선의 시발역인 관계상 특별히 제반 시설을 완비하였다. 공사 자재의 경우 침목 일부를 현장에서 구입한 것을 제외하고는 시멘트와 같은 대부분의 자재를 화물 자동차, 우차 또는 건축열차를 이용하여 운반하였다. 공사 기간 중에는 한때 개고개에 시멘트 창고를 두고 수시로 필요한 곳에 배급하였다. 본선은 전 구간을 33개 구간으로 나누어서 노반공사에 착수하였으며, 순천 측부터 순차적으로 공사를 진행하였다. 궤도 연장 공사는 대부분 가장 가까운 보선구에서 실시하였으나, 개고개~전천 구간은 개고개에 궤도공사구를 설치하여 실시하였다. 본선은 당초 평양공무사무소 소관이었으나 1933년 5월 공무사무소가 폐지됨에 따라 본국 건설과 직할이 되었다. 직할이 됨과 동시에 개천에 건설과 파출소를 설치하여 그 소관 업무로 삼았으며, 공사가 진행됨에 따라 1934년 10월 개고개로 이설하였다. 1935년 8월 평양 건설사무소가 설치되면서 건설과 개고개 파출소는 폐지되었다. 만포교 건설 : 만포선 건설과 함께 만주철도 측에서 건설 중이던 매집선(매하~집안 간)과 연락하기 위하여 만포 교량 가설이 필요해졌다. 그러나 당초 만포선 건설 예산에 계상되지 않았기 때문에 만주사변 이후 조선·만주의 교통 강화를 위하여 만포역에서 압록강 교량 중심에 이르는 선로 건설비에 필요한 추가 예산 95만 엔을 1935년도 제67회 의회에 제출하고, 그 동의를 얻었다. 그 결과 1937년 6월부터 만포터널 전후 공사 및 만포 교량공사를 각각 시작하여 1939년 8월에 준공하였다. 1934년 28일 조선총독과 나카무라(中村) 조선군사령관, 만주 측에서는 만주국 교통부장관(대리 마쓰이 차관), 관동군 관계자 및 기타 양 철도 관계자의 입회 하에 집안 측에서 만포·매집 양선의 궤도 연결식을 거행하고, 이어서 만포역 구내에서 간소한 개통식을 거행하였다. 10월 1일부터 연대 운행이 개시됨에 따라 남만주 중부에 이르는 새로운 국제선이 탄생함으로써 조선·만주 교통에 새로운 획을 그었다. 이 공사 중 만포역과 만포교 부근의 심한 고저차를 완화시키기 위하여 역과 교량 사이에 환상선을 부설하여 우회 하강하였으며, 원곡선의 중간에 만포터널을 뚫었다. 만포 교량은 24.4m(상로판형) 17련 및 45.0m 마름모꼴 단순 트러스(방탄구조) 3련의 교량 연장 587m이며, 트러스 가설에는 가설용 트러스을 이용하고, 판형에는 비계를 설치·시공하였다. 공사에 필요한 각종 자재 가운데 만주국에서 반출하는 것은 보세로 취급하였으며, 노동자 등은 대부분 만주인이었다. 공사비는 총독부와 만주국이 절반씩 부담하였으며, 다른 국제 교량과 마찬가지로 교량 중앙을 경계로 보수를 분담하였다. 교량 가설에 관한 교섭은 압록강 교량 및 상삼봉교 가교 당시에 비하여 매우 간소해졌다. 설비와 기술이 발전하면서 공사는 비교적 순조롭게 진행되었으나, 공사 중에는 맞은편 집안 지역에 비적이 자주 출몰하여 하청업자와 종업원들이 만포측으로 피난하는 사태가 발생하였으며, 당국 종업원도 한때 권총이나 일본도를 소지한 상태로 공사를 진행하였다. 또한 만포역 구내에는 기관차고, 강계에는 보선구과 기타 현업기관을 두었으며, 추운 날씨에 대비하여 청사·관사 등에 방한 설비를 하고, 특히 독신자가 거주하는 익제 기숙사에는 대규모의 난방시설을 설치하였다. 본선 구간 개통의 개요는 다음과 같다.  지선 건설 : 본선 건설에 맞춰 구장 동부의 용등굴 부근을 개발하기 위하여 용등선 구장~용등 간의 7.4km를 부설하여 1934년 4월 1일에 개통하였으며, 용문탄광의 무연탄 반출을 위하여 용문 탄광선 어룡~용문탄광 구간 7.1km를 부설하여 1941년 9월 1일에 개통하였다. 압록강에 가설된 국제 철도교는 총 3개로, 경의선과 안봉선을 잇는 압록강교, 만포선과 매집선을 연결하는 만포교 그리고 수풍댐 발전소가 건설됨에 따라 압록강교와 만포교의 중간에 가설된 청수철도교가 있다. 청수철도교에 대한 설명은 아래와 같다. 청수철도교 건설 : 수풍댐 발전소는 압록강 수력 발전 계획의 7지점 가운데 최초로 건설되었으며, 최대 출력(약 60만 kw)을 가진 발전소였다. 신의주에서 약 80km 상류(만포교에서 약 200km 하류)에 위치한 평안북도 삭주군 수풍에 있으며, 약 100m 높이의 제방이 맞은편 만주국 동변도 관전현 비갈구강변까지 이어졌다. 1937년 가을 공사에 착수하여 1943년 말까지 전체 발전 능력을 완성하였다. 댐 발전소는 교통이 매우 불편한 지역에 위치하여 대공사에 필요한 시멘트·철재·기계류 및 각종 자재와 물자를 수송하기 위해서 한 번에 대량의 화물을 수송할 수 있는 철도를 부설할 수밖에 없었다. 이러한 이유와 국방상의 문제도 고려하여 조선 및 만주의 압록강 수력 발전회사가 조선 측에 평북철도회사, 만주국 측에 압북철도회사를 설립하고 압록강을 지나 조선과 만주를 연결하는 철도를 건설하였다. 선로는 경의선 정주역을 기점으로 정주·노성·삭주 3개 군을 종단하여 북상한 후 압록강변의 수풍 및 청수에 도달하였으며, 압록강에 국제 철도교를 가설하고 맞은편 장강에서 동변도 관전현의 중앙을 지나 북상한 후 장순·관순을 지나서 만주 국유철도 안인선의 관수동역에 도달하는 약 200km 길이의 노선이다. 선로 구배, 곡선 반경 및 구조물의 기준은 조선철도국 건설 규정에 따른 갑종 선로로 하였다. 청수철도교는 길이 약 600m(경간 60m 트러스 2련 및 18m 판횡목 24련)로, 압록강 중심점을 분계점으로 조선 측을 평북선(약 120km), 만주국 측을 압북선(약80km)이라 하였다. 평북선은 1937년 9월에 착공하여 1939년 10월에 준공되었고, 압록선은 1939년 4월에 착공하여 1941년 준공 예정이었으며, 청수철도교는 1938년 5월에 착공하여 1939년 6월에 준공되었다. 청수는 댐 하류 약 6km 지점에 위치했으며, 5km 하류 맞은편 장순 하구 부근은 콘크리트 골재의 채취지로, 수풍댐 콘크리트 용적 약 350만㎥에 사용된 대부분(약80%)의 조골재를 채취하여 본선 화차로 운반하였다. 또한 수풍댐의 콘크리트 타설은 1939년도부터 가장 활발해질 것으로 예상됨에 따라 1939년 홍수기 이전에 청수철도교를 완성시켜야만 예정된 시기 안에 수풍댐을 완공시킬 수 있었다. 따라서 이 철도교는 단적으로 말하면 수풍댐 발전소 공사용 콘크리트의 조골재 운반을 위한 철도교이기도 하였다. 교각의 높이는 기초 푸팅 위 18m이며, 하상의 지질은 옥석이 많은 자갈층으로 암반까지는 하심부의 트러스 교각이 가장 깊은 곳이 7m, 그 밖의 장소는 7m 이하이다. 10월부터는 수량 감소로 조선 측은 대부분 육지화되어 공사가 비교적 용이하였다. 따라서 하심부 공사는 뒤로 미루고 육지부 작업만 진행하여 12월 중순까지 하심부를 제외한 80%가 완성되었으며, 갈수기에 접어들면서 하심부 작업에 착수하였다. 겨울철에는 영하 35℃까지 기온이 내려가므로 골재 난방을 위하여 조선 고유의 온돌식 난방을 채택하였으며, 콘크리트를 반죽하기 위하여 보일러를 설치하여 뜨거운 물을 공급하였다. 이리하여 1939년 1월 하순까지 하심부의 콘크리트 작업을 종료하고, 곧바로 트러스 횡목을 가설하기 위하여 스테이징비계 조립에 착수하였다. 트러스 강재는 겨울철에 신의주 부근에서 가교 지점까지 약 90km의 긴 거리를 얼음 위로 운반하였으며, 트러스 조립은 2월 말에 시작하여 3월 중순에 끝마쳤다. 판형은 평북선 수송을 위하여 4등분으로 분해한 상태였기 때문에 수연식 가설법을 변경한 2경간 연결 매달기식을 채용하여 1939년 6월까지 가교공사를 전부 끝마쳤다. |

|

| 첨부파일 : 첨부파일이 없습니다. | |

댓글 0 ▼

| 국유철도의 건설 | |

| 건설(9) | 2022.05.30 |

|

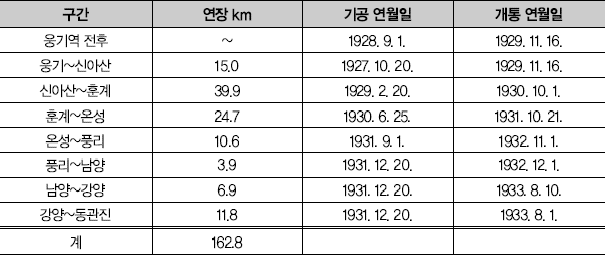

건설(9) 제2절 건설선 공사 상황 도문선건설 선로 개요 : 본선은 북선 지역의 주요 항구인 웅기를 기점으로 두만강 우측 연안에서 북쪽으로 올라가 아오지~훈계~온성 및 남양을 거쳐서 이번 매수선인 구 도문철도회사선 종단의 동관진에 이르는 162km 길이의 선로로, 이를 도문동부선이라고 한다. 반면 동관진에서 함경선의 종단인 회령에 이르는 58km 길이의 매수선을 도문서부선이라고 한다. 이를 광궤로 개축하여 동부선에 연결시키면 국경 철도로 사용할 수 있어 12개년 신규 계획선 가운데 일본의 국책상 가장 의미 있는 선로였다. 웅기를 기점으로 하는 국경 일대는 간도, 훈춘 및 소련령과 접하는 삼국의 접양지로서 예로부터 군사·정치적으로 매우 중요한 지역이었다. 또한 연선 각지의 유망한 탄전과 농지의 생산물과 두만강 상류 처녀림의 임산물 외에도 맞은편 평야의 농산물과 훈춘 부근의 석탄 등을 반출할 수 있어 국가경제 발전에도 기여할 수 있는 중요한 선로였다. 조사 측량 : 1917년에 이 지역을 답사, 예측한 후 수차례의 조사를 거듭하고 경과지를 비교·연구한 결과 1925년의 조사를 끝으로 12개년 계획의 신규 건설선을 건설하기로 결정하였다. 먼저 1927년 웅기 정거장 부근부터 실측을 시작하였다. 웅기에서 신아산까지의 최단 거리는 웅기산을 장대터널로 관통하여 청학동으로 나오는 것이었으나, 공비 및 공기 관계상 웅기에서 해안을 따라서 우회하여 두만강변을 마주보고, 과거 장고봉 사건으로 유명해진 증산을 거쳐서 청학동으로 나와서 신아산으로 가는 코스를 정하였다. 강변을 따라 북쪽으로 올라간 뒤 실측 완료 구간을 따라서 순차적으로 노반공사에 착수하였다. 하마구치 내각 당시 일시적으로 긴축 재정에 들어간 적도 있으나, 1930년에 도문선 속성공사 방침이 결정된 이후 실측에 전력을 다하였다. 강변을 따라 험준한 지세가 펼쳐진 훈계~동관진 구간의 경우 선로 선정 당시 장작림(장쭤린)이 정책을 펼치던 시대였기 때문에 맞은편 강가로 건너가지 못하고 오직 조선 측에서만 작업을 할 수밖에 없었다. 길도 없는 단애를 올라가고 깊은 계곡까지 들어가는 등 측량원의 고생이 극심하여 국경지대의 선로 선정에 어려움을 겪었다. 또한 국경의 불모지에서는 여름철에는 습지의 모기떼와 파리떼, 독사, 겨울철에는 혹독한 추위와 싸우며 조사 측량을 하였다. 공사개요 : 본선의 건설공사는 웅기 정거장 전후 및 웅기 해안 하역장 확장 공사 외에 전선을 10개의 공구로 나누고, 1927년 10월 웅기~아오지 구간의 노반공사에 착수하였다. 순차적으로 공사를 추진하여 구간 개통을 하면서 1931년 10월까지 웅기~온성 간 129.6km를 개통하였다. 그러나 갑자기 만주사변이 발발하여 본선과 만주 측 길돈선(길림~돈화 간)과의 연락이 필요해지자 남양까지의 공사를 서두르게 되었다. 온성~풍리 구간을 같은 해 9월에 착공하고 풍리~동관진 구간은 결빙기에도 불구하고 3개 공구로 나누어 같은 해 12월에 공사를 진행하였다. 그 결과 온성~풍리 간 10.6km는 1932년 11월, 풍리~남양 간 3.9km는 12월에 각각 개통하였다. 만주국 경도선(신경~도문 간)에도 연결되었으나, 당시의 남양역은 아직 역사가 건축되지 않아 한 때 객차를 대신 이용하였다. 남은 구간인 남양~동관진 구간은 제반 준비를 정비하여 해빙과 동시에 공사를 재개하였고, 이듬해인 1933년 8월 1일 도문서부선의 광궤 개축선 상삼봉~동관진 구간과 동시에 운수 영업을 개시하였다. 이로써 전 구간이 개통되어 웅기 방면에서 경성에 이르는 직통열차의 운행이 가능해졌고, 북선 방면의 교통 또한 새로운 태세를 갖추게 되었다. 연선에 인적이 드문 탓에 공사 기간 중 물자와 노동자 수집에 어려움을 겪었다. 특히 결빙기에는 영하 30도에 이르는 혹한으로 인하여 콘크리트공사는 물론이고 건조물 시공도 대부분 중지되었다. 신속한 개통을 위하여 가건물 등을 세워 추위를 막거나 부동제를 사용하는 등 상당한 희생을 감수하며 공사를 진행시켰다. 해빙기에는 지하수가 새어나왔는데, 특히 습윤 지대는 온통 진흙탕이 되었다. 또한 농번기에는 노동자 부족 문제가 심각해졌으며, 공사 도중 조선인 노동자를 보호하기 위하여 외국인 노동자의 고용을 제한하면서 외국인 노동자가 전체 노동자의 10%로 감소하여 한때 작업 능률이 크게 저하되기도 하였다. 또한 만주와 소련의 국경지대에서 도적의 습격이 잦아졌고, 1930년경에는 공사 청부업자 가운데 희생자까지 발생하는 등 민심이 불안해졌다. 도적을 막기 위하여 철도국 종사원에게 호신용 권총을 대여할 정도로 사태가 악화되자 노무자 가운데 도망자가 발생하는 등 여러 장애요소가 발생하였다. 궤도용 제반 재료는 웅기 해안 인입선에 양륙한 후 운반할 계획이었기 때문에 우선 1929년 2월에 해안 인입선의 궤도를 부설하는 한편, 중량품 양륙지에 증기 기중기 및 동비 기중기를 신설하여 횡목·화차·기관차 등을 양륙한 후 순차적으로 각 현장에 송치하였다. 제1회 궤도 부설은 웅기건설공사계(1933년 이후에는 공사구로 변경)에서 실시하였으나, 웅기보선구 설치 후에는 보선구에서 이를 실시하고 역사, 관사 및 통신 시설을 정비한 후 순차적으로 구간 영업을 개시하였다. 본선은 초기에 청진출장소의 소관이었으나, 기구 개편 이후 1933년 5월부터 청진철도사무소의 소관이 되었으며, 같은 해 10월 1일 함경선 윤성 이북 및 그 밖의 경영 일체를 만주철도에 위탁하였다. 본선의 공사 진척 개요는 다음과 같다.  또한 두만강에는 기존의 상삼봉교 이외에도 남양 도문교와 훈춘 도문교까지 총 3개의 조선~만주 국제교가 가설되었다. 압록강 교량이 남만주와의 교통에 신기원을 연 것처럼 두만강에 가설된 세 개의 교량 또한 북선과 북만주 및 동만주를 철도로 직접 연결하여 두 지역의 운수 교통에 새로운 장을 여는 중대한 사명을 띠었다. 대략적인 내용은 다음과 같다. 삼봉교량 건설 : 두만강은 백두산 남동쪽 산기슭에 있는 압록강과의 분수령에서 발원하는 약 500km 길이의 강이다. 조선·만주·소련 3국의 국경을 지나 웅기 북방의 서수라 부근에서 동해로 들어가는데, 하구 부근의 하폭이 넓어서 선박이 거슬러 올라갈 수 있으며, 결빙기가 아닌 기간에는 상류지방의 삼림지대에서 많은 뗏목이 내려왔다. 1923년 만주 측에서 천도철도(天圖鐵道)를 개통하면서 당시의 도문철도(협궤, 후에 모두 광궤로 개축)와의 연락을 위한 교량의 필요성을 느꼈으나, 당시 만주가 장작림의 세력 하에 있었기 때문에 협상이 쉽지 않았다. 1925년 가을 무렵 천도철도 사장 이이다노부타로(飯田延太郞)가 길림의 관헌과 교섭을 거듭한 결과, 같은 해 12월 교량 건설에 대한 동의를 얻을 수 있었다. 이후 중일 양국 정부가 지속적으로 교섭을 벌인 결과 1926년 6월 9일 간도 주재 일본 총영사와 중국 연길도윤(관직명)이 구체적인 협정을 체결하면서 양국 공동 사업으로 교량을 가설하게 되었다. 그후설계와 공사감독 일체를 당시의 철도국기사 청진출장소장 사이토(齋藤)에게 일임하고, 같은 해 10월 5일 공사에 착수하였다. 이듬해인 1927년 9월 30일에 공사를 마치고 교량의 명칭을 상삼봉교로 붙였다가, 1933년 8월 1일에 다시 삼봉교로 바꾸었다. 교량은 종성군 상삼봉과 그 맞은편 길림성 개산둔(지방) 사이에 가설되었으며, 교량 건설은 불안정했던 양국 간의 정세를 개선시키고 중국과 일본의 실질적인 경제협력을 더욱 긴밀하게 하였다. 또한 국부적이기는 하지만 양국 간의 우호관계가 크게 발전하였으며, 훗날 길회선이 완공될 수 있는 발판을 마련하였다. 가교 설계 과정 중에는 다각적인 조사 및 연구를 통하여 강판 횡목 10여 개를 연결하는 것이 가장 적합하다고 판단한 후, 협정 조항에 따라 인도교와 협궤철도를 병행하는 교량 설계에 착수하여 공사를 완성시켰다. 그러나 향후 광궤 개축 가능성을 고려하여 교대·교각 및 강형 등을 광궤 철도에도 사용 가능한 것으로 교체하였다. 한편 공비를 최대한 절약해야 하는 상황에 처하자 고심 끝에 평소에는 흔히 접할 수 없는 형태의 교대와 교각을 고안하고, 전부 콘크리트로 축조하고, 철도교 강형의 양쪽에 인도교를 설치하였으며, 인도교와 철도교와의 경계에는 위험 방지용 철책을 설치하였다. 기초 굴삭에는 상자틀 침하 방법을 채용하였으나 겨울철에 수면이 얼어붙기 때문에 얼음을 부숴가며 상자틀 침하 작업을 계속하였다. 극한 시에는 최저 기온이 영하 28도, 한낮에도 영하 14~15도에 이르는 상황 속에서 작업 노동자에게 방한 장화를 지급하는 등 여러 조치를 강구하며 토사 및 암반 굴삭 등 수중작업을 계속 진행시켰다. 이 때문에 잠수부가 작업 후 한때 정신을 잃기도 하였다. 또한 해빙기에는 물 위에 떠다니는 얼음덩어리를 쉴 새 없이 제거하고, 증수기에는 힘들게 구축했던 비계가 유실되는 등 수많은 어려움을 겪었으나, 이러한 난관을 극복하고 이듬해인 1927년 9월 20일에 강형의 가설을 끝마쳤으며, 9월 30일에 보도 및 기타 상부 구조공사를 완료하며 모든 공사를 마무리하였다. 10월 16일에 성대한 개통식을 거행한 후 11월 15일부터 일반적인 연락 운수를 개시하였다. 이 교량의 건설비는 총 30만 엔이었으며, 공사에 참여한 인부는 약 2만 8천 명에 이르렀다. 이 교량은 그 후 도문선 및 만주 측 조개선 개축에 의해서 1934년 4월 광궤 철도교로 개축되었으며, 그 중심점을 만주와 일본 철도의 분계로 삼았다. 남양 도문교량 건설 : 이 교량은 만주사변 후의 동아시아의 정세 변화에 맞춰 가설된 것으로 압록강·삼봉교 가설 당시처럼 복잡한 외교 절차를 거치지 않은데다, 관련 설비와 기술 모두 삼봉교 건설 당시보다 현저하게 발전하였기 때문에 비교적 순조롭게 진행되었다. 만주국 철도 전체를 위탁경영하고 있던 만주철도가 본 교량 건설을 담당하였으며, 도문선 전선 개통 전인 1932년 8월 6일 공사에 착수하였다. 당시 만주철도는 경도선(신경~도문간)의 건설을마치고, 도가선(도문~가목사구간) 건설을 진행하고 있었다. 교량은 함경북도 온성군에 소재한 도문선 남양역과 맞은편인 길림성 연길현 도문역 사이에 가설되었으며, 형(桁)에는 일본 요코가와(橫河) 교량제작소 및 가와사키(川崎) 차량 제작회사가 제작한 단선 상로 강판형이 사용되었다. 교대 기초공사에는 콘크리트를 사용하고 교각 기초 시공법에는 상자틀 침하공법을 채용하였으나, 상자틀 부족으로 인해서 일부는 널말뚝 공법으로 보완하였다. 착공 후 약 8개월이 지난 1933년 4월 철도교공사가 끝나고, 6월 20일에 공도(보도)가 준공되었다. 총 공사비는 42만 3천 엔이었다. 훈춘 도문교량 건설 : 도문선 개통 후인 1934년 9월 훈춘철로유한공사가 훈계역 구내를 기점으로 만주국 길림성 훈춘에 이르는 길이 12.8km, 궤간 0.762km, 증기·경유 병용의 사설 협궤철도를 건설한 후 1935년 11월에 개통하였다. 그러나 이를 광궤로 개량하고 훈춘에서부터 선로를 연장할 필요가 있었다. 이에 1938년 6월 새로 건립된 동만주철도회사가 이를 매입하여 광궤 선로로 개축하고 1939년 11월 개통하였다. 그러나 기존의 교량이 새로운 철도에 적합하지 않자 훈춘 도문교량을 가설하게 되었다. 이 교량은 1939년 5월 20일 공사에 착수하여 10월 25일에 준공되었으며, 공사에 사용된 총 경비는 39만 3천 엔이었다. 참고로 동만주철도회사는 미개발 지역을 개척하기 위하여 1942년 말까지 본 지선과 함께 약 73km의 선로를 개통하였다. |

|

| 첨부파일 : 첨부파일이 없습니다. | |

댓글 0 ▼